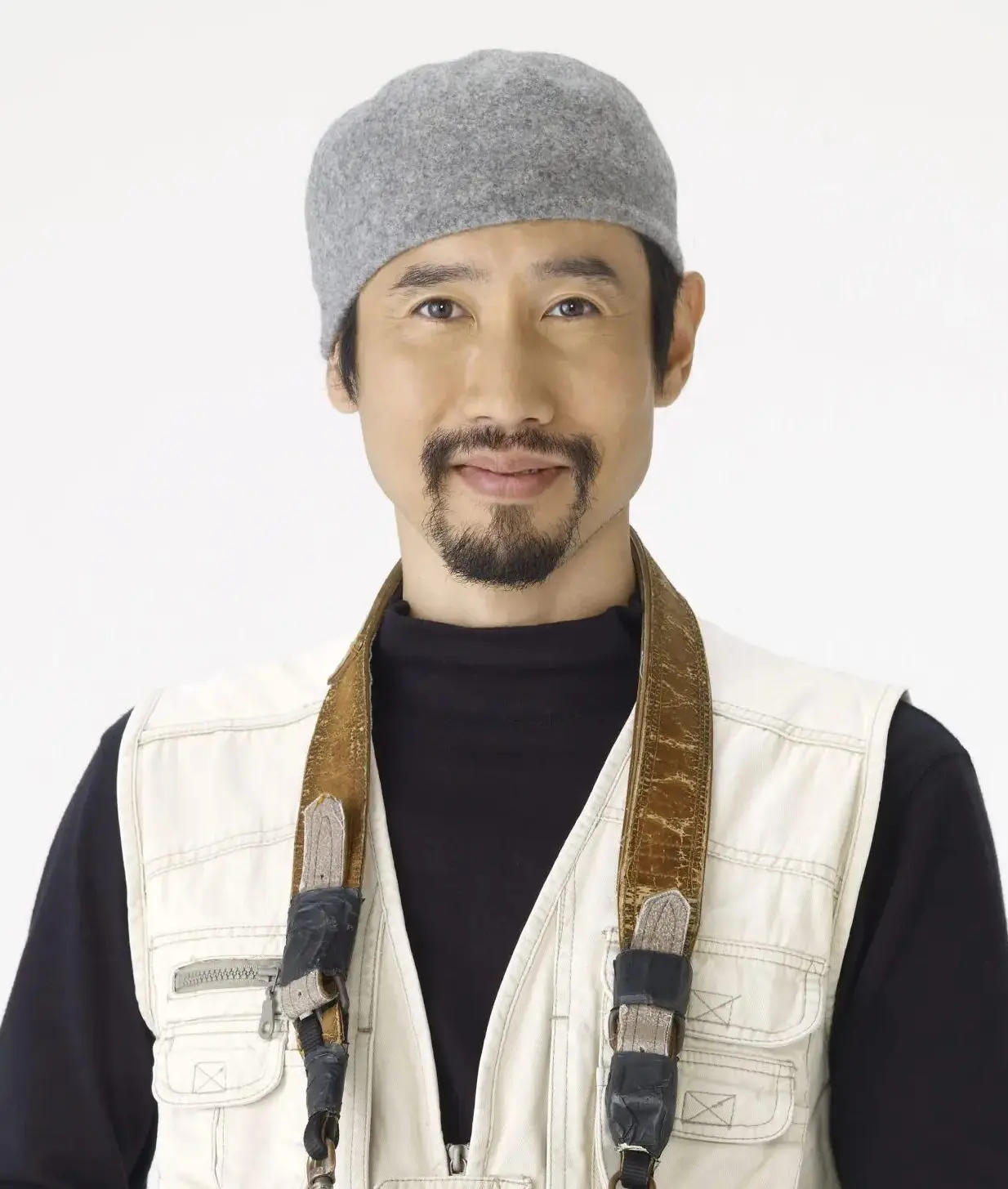

柴田重信 しばたしげのぶ

早稲田大学 名誉教授/広島大学大学院 医系科学研究科 特命教授/愛国学園短期大学 特任教授/東京科学大学 特別研究員/UCSI University Malaysia,visiting professor

プロフィール

専門は体内時計と健康に関する研究。薬剤師・臨床検査技師の資格を有し、マウスやヒトを対象に、薬・食・栄養・運動のタイミングと肥満との関係、シフトワークや時差ボケと体内時計の関連や軽減方法などを幅広く研究。時間栄養学を提唱・構築し、基礎から応用までの研究を展開している。

1994年に日本薬学会学術奨励賞、2016年に第20回安藤百福賞優秀賞、2021年に早稲田大学大隈記念学術褒賞、2023年には文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞。日本時間生物学会理事、日本時間栄養学会顧問などを歴任し、国内外の研究に大きな貢献を続けている。

テーマ

経歴

1976年3月 九州大学薬学部 卒業

1981年3月 九州大学薬学研究科 博士課程 単位取得退学

1981年4月 日本学術振興会 奨励研究員

1982年1月 九州大学薬学部 助手

1982年2月 薬学博士(九州大学)取得

1985年11月 ニューヨーク州立大学 Research Associate

1987年11月 米国より帰国

1995年1月 九州大学薬学部 助教授(薬理学)

1995年4月 早稲田大学人間科学部 助教授

1996年4月 早稲田大学人間科学部 教授

2003年4月 早稲田大学理工学部 電気・情報生命工学科 教授

2006年4月~2023年3月 早稲田大学先進理工学部 電気・情報生命工学科 教授

2009年4月~2023年3月 東京農工大学 客員教授

2011年6月~2021年3月 東京女子医科大学 客員教授

2023年4月~2024年3月 広島大学大学院 医系科学研究科 特任教授

2024年4月~ 広島大学大学院 医系科学研究科 特命教授、愛国学園短期大学 特任教授、東京科学大学 特別研究員、UCSI University Malaysia Visiting Professor

主な講演テーマ

体内時計と健康

2017年にノーベル生理学・医学賞の対象となった「体内時計」の仕組みを分かりやすく解説します。

体内時計がもたらす朝型・夜型の違いや、シフトワーク、時差ボケとの関係を取り上げ、睡眠科学の視点から健康維持に役立つ知識を紹介します。 ×

時間栄養学

食事の時間が栄養素の働きや体への影響に大きく関わることを解説します。

朝食・昼食・夕食・間食など、どの時間帯にどの食材を摂ると効果的か、体内時計をリセットする仕組みと関連付けて紹介します。さらに、時間栄養学に基づいた食品開発の考え方にも触れます。 ×

書籍・メディア出演

書籍紹介

クリックすると、詳細が表示されます。

65歳からの知っておきたい時間栄養学

昼食で高血圧対策、夕食のカルシウムは何と組み合わせると良いのか――。

「いつ、何を、どう食べるか」で、体は大きく変わります。2017年にノーベル賞を受賞した「時計遺伝子」の発見は、健康の常識を塗り替えました。

本書では「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」の重要性を解説し、時間栄養学の基本を分かりやすく紹介。持病別のアドバイスやQ&Aも充実しており、今日からすぐに実践できるヒントが満載です。

脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい

「昔と同じ方法では痩せない」「何をしても効果が出ない」――その理由は、体内時計と食事の関係を知らずにダイエットしていたからかもしれません。

深夜に食べるカップラーメンが格別に美味しく感じるのも、実は体内時計の働きによるものです。

2017年には体内時計の仕組みに関する研究がノーベル医学・生理学賞を受賞し、すべての細胞が「時計遺伝子」を持つことが明らかになりました。私たちの体は細胞レベルで地球の24時間のリズムに合わせて動いており、脂肪が蓄積しやすい時間、筋肉がつきやすい時間、体温や血圧の変化のタイミングもすべて日内変動しています。

つまり、食事も「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」で効果が変わります。時間栄養学の知識を取り入れることで、効率的に肥満を防ぎ、生活習慣病を回避する新しい健康習慣を実践できるのです。

食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門

私たちは、「朝たくさん食べるより夜たくさん食べるほうが太りやすい」といった感覚を、なんとなく持っています。夜の締めのラーメンは魅力的ですが、食後に罪悪感を覚えることも少なくありません。こうした「食べる時間による体への影響」が、近年の科学研究によって次第に明らかになってきています。

生物学的には、食行動は朝・昼・夜といった時間軸に沿った体内のさまざまな生化学的・分子生物学的変化と深く関わっていることがわかってきました。体調や健康に食事が与える影響には多くの要因が絡みますが、中でも大きな役割を果たすのが「体内時計」です。一般に「腹時計」という言葉が思い浮かぶかもしれませんが、体内時計には複数の種類があり、時計遺伝子の発見によって、その複雑な働きが次々と解明されています。

本書では、体内時計や時計遺伝子の仕組みをわかりやすく解説します。また、同じ食品でも摂る時間帯によって体に与える影響が変わることを、さまざまな実験データをもとに紹介します。例えば、カテキンを多く含むお茶は、朝に摂る場合と夜に摂る場合で血糖値への影響が異なります。また、トリプトファンを多く含む大豆製品や乳製品、バナナや卵などを朝食に摂ることで、夜の睡眠の質が向上することもわかっています。子どもや高齢者の場合でも、効果的な食事の時間帯は異なり、それぞれのケースについても詳しく解説しています。

さらに、時間の影響は食事だけにとどまらず、薬の効果や運動の効果にも関わっています。本書では、時間栄養学を活用して健康を高める方法や、体内時計の乱れによる時差ボケの対策など、実生活に役立つ情報も紹介しています。

時間栄養学

近年、体内時計を対象とした時間生物学の研究が急速に進んでいます。2017年のノーベル生理学・医学賞では、「時計遺伝子」の発見が受賞テーマとなりました。本書では、時間生物学の視点から栄養学を捉え、体内時計と食事・栄養の関係について、マウスやヒトを対象とした実験、さらに臨床研究の最新知見を紹介します。また、これらの研究成果の応用や今後の展望についても詳しく解説しています。

さらに、研究手法についても取り上げ、疾病予防、ライフステージごとの健康管理、スポーツパフォーマンスの向上、日常生活における時間栄養学の実践方法など、多角的な視点で体内時計と栄養の関係をわかりやすく説明しています。

書籍

- 『65歳からの知っておきたい時間栄養学』(家の光協会・監修)

- 『脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい』(講談社α新書)

- 『食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門』(ブルーバックス/講談社)

- 『時間栄養学』(化学同人)

- 『体内時計健康法』(杏林書院)

講演実績

2025年

- メディケアフーズ展2025「時間栄養学セミナー」(2月)

- 岡山県特定給食施設関係者研修会(8月4日、90分)

- 長野県栄養教諭学校栄養職員夏期研修会(8月1日、100分)

- 山口県特定保健指導従事者研修(7月25日、90分)

- 山口県栄養士会年間研修(7月27日、90分)

- Health Pro Academy「健康経営―講演会」(7月16日、60分)

2024年

- 沖縄、国際ソロプチミスト講演会「時間栄養学で健康―妊婦さんから高齢者―」(沖縄、2月28日)

- 日本栄養食糧学会ランチョンセミナー「時間栄養学と食物繊維・タンパク質」(福岡、5月)

- 第15回子どもの眠り研究会「時間栄養学の視点で子供の睡眠を考える」(名古屋、5月30日)

- 長寿医療センター ZOOM講演会「時間運動学や時間栄養学の基礎的知識から高齢者への適用」(10月)

- 栃木県健康づくり講演会「時間栄養学を学び健康づくりに役立てよう」(7月20日)

- 渋谷区健康づくり講演会「体内時計を知り『時間に注目』する効果的な糖尿病・メタボ予防」(6月)

- 鳥取県特定検診・保健指導従事者研究会プログラム「時間栄養学を学び保健指導に役立てよう」(8月)

- クラスAネットワーク講演会「時間栄養学 食べる時間でこんなに変わる!―“薬局から発信する”糖尿病予防―」(10月)

- PIVOT YouTube発信「食べる時間を変える健康法」(10月29日)

- 名古屋女子大特別講義「時間栄養学とはなにか?」(10月)

- 杉並区保健所講演会「健康のカギは時間栄養学にあり」(12月13日)

- International Conference on Circadian Rhythms in Health and Diseases (CRHD 2024)「Life stage-dependent chrononutritional approach for human health promotion」(インド・ハイデラバード、12月13日)

- 39th Annual Scientific Conference of The Nutrition Society of Malaysia 2024「Chrono-nutritional effect of artichoke and inulin on blood glucose, microbiome, muscle/bone volumes in elderly person」(クアラルンプール、7月)

- 杉並区健康づくり講演会「時間栄養学を知ろう!生活リズムから見えてくる生活習慣病とその予防」(1月)

この講師のおすすめポイント

柴田重信さんは、早稲田大学名誉教授であり、広島大学大学院や国内外の複数の大学で研究・教育活動を続ける体内時計研究の第一人者です。薬剤師・臨床検査技師の資格を持ち、食事・運動・睡眠といった日常生活のリズムと健康との関係を幅広く研究。特に「時間栄養学」を提唱・構築し、肥満や生活習慣病、シフトワークや時差ボケといった現代社会が抱える健康課題の解決に寄与しています。

その功績は日本薬学会学術奨励賞や文部科学大臣表彰科学技術賞をはじめ、数々の受賞に裏打ちされており、学術的にも社会的にも高い評価を受けています。

◆ 「体内時計と健康」を分かりやすく解説

ノーベル賞研究の対象ともなった体内時計のメカニズムを、一般の方にも理解しやすい形で紹介。日常生活に役立つ知識として応用できます。

◆ 食事の時間が変える“健康効果”を伝える時間栄養学

朝・昼・夕の食事タイミングや内容によって、体の働きや栄養の吸収効率が大きく変わることを実例を交えて紹介。医療、食品業界、商品開発にも応用可能な知見を提供します。

◆ 運動習慣を効果的にする「時間運動学」

運動をする時間帯によって得られる効果が異なることを科学的に解説。日々の健康維持からスポーツパフォーマンス向上まで、幅広い層に実践的な学びを与えます。

◆ 研究者としての豊富な実績と社会的信頼

国内外の学会や大学での研究実績、数々の受賞歴に基づいた信頼性の高い内容。医療従事者や企業研修、教育現場など多様なニーズに対応できます。

◆ 生活改善から商品開発まで幅広い応用

「時間栄養学」や「時間運動学」は、社員の健康経営から食品・健康関連商品の開発、さらには教育現場での生活習慣指導に至るまで、幅広い分野で活用可能です。

講師の講演料について

講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。

料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。