浅野詠子 あさのえいこ

奈良教育大学 非常勤講師/ジャーナリスト/元新聞記者

プロフィール

『奈良の平日 誰も知らない深いまち』の著者として、知られざる奈良の魅力を丁寧に掘り起こしてきた。世界遺産のすぐそばに残る近代化の足跡や、水資源に乏しい奈良にひっそりと息づく水辺の風景、そして路地裏に息づく歴史や人々の物語など、ガイドブックには載らない奈良の姿を伝えている。地域の個性を活かした魅力的なまちづくりのヒントを発信し、地元への愛情とともに、地域活性化にも一役買っている。

テーマ

出身・ゆかりの地

経歴

1959年に神奈川県で生まれ、青山学院大学を卒業。

1986年に奈良新聞へ入社し、吉野支局や奈良市政、遊軍などを担当したのち、特報課長を務めた。

2008年に同社を退職し、フリージャーナリストとして独立。

2009年から2012年、そして2018年以降は奈良教育大学で非常勤講師を務め、非営利組織論実習や地方行政論、政治学などを担当している。

2015年から2017年までは奈良教育大学の経営協議会で学外委員を務め、2016年には同大学の学長選考委員にも就任。

また、2010年には長浜市の不祥事防止委員会に参画し、2015年から2017年には奈良県地方自治研究センターの理事も歴任。

厚生労働省の外郭団体「私のしごと館」では2008年から2009年にかけて「新聞記者の仕事」をテーマに講師を務めた。

主な講演テーマ

誰も知らない奈良の路地裏

~歩いて楽しい世界遺産かいわい散策コース

世界遺産だけでは語り尽くせない奈良の魅力を紹介。観光地として有名な表通りの裏に隠れた、地元住民しか知らないような路地や歴史的エピソードを、豊富な取材と丁寧な描写で案内します。

観光以上の体験を求める人にとって、奈良を“歩いて味わう”新しい楽しみ方を発見できます。 ×

大正期新興美術運動の彫刻家を語る

日本の近代彫刻史において見過ごされがちな、大正時代の芸術家たちに光を当てます。

西洋美術との接点や、時代背景とともに彫刻家たちが何を表現しようとしたのかを掘り下げ、芸術を通して日本の近代を再考する機会を提供します。 ×

書籍・メディア出演

書籍紹介

クリックすると、詳細が表示されます。

奈良の平日 誰も知らない深いまち

奈良の町に息づく、知られざる魅力を丁寧に掘り起こした一冊。

「鬼を見失った町」とされる不審ヶ辻子町の由来が刻まれた看板、俳人・山頭火が立ち寄った町屋、画家たちが暮らした高畑、そして明治期の歴史的建築を巡る保存の舞台裏など――。

地元紙での記者経験を持つ著者が、奈良の路地を歩き、出会った人々や資料との対話を通して浮かび上がらせるのは、寺社仏閣や仏像だけにとどまらない「もうひとつの奈良」。

昭和の香りが残る「きたまち」、昔ながらの町家が並ぶ「ならまち」、そこに暮らす人々の営み、街角の地蔵、意外な水辺の風景や地元の隠れた名物まで――視点を変えて歩けば、世界遺産のすぐそばに、まだ知らない奈良が広がっている。

街歩きの魅力と発見が詰まった、読んで歩きたくなる奈良紀行エッセイです。

ダムと民の五十年抗争~紀ノ川源流村取材記

50年という長い歳月と総額3640億円の巨費を投じて進められた国家規模の大型プロジェクト、大滝ダム建設。その裏で静かに消えていったふるさとの暮らしや記憶に光を当て、忘れ去られつつある山あいの村々の歴史の空白を丹念に埋めていく、魂を込めた現地取材によるルポルタージュ。

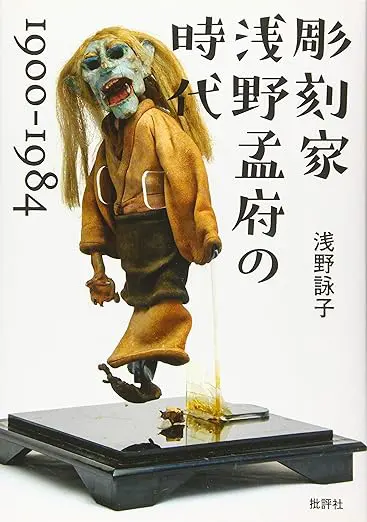

彫刻家 浅野孟府の時代1900―1984

洗練されたセンスを持つ左派のモダンボーイとして注目され、大阪を拠点に活躍した異才の彫刻家・浅野孟府。その人生と創作の軌跡をたどる。

大正期、新興美術運動の旗手として頭角を現し、二科展の彫刻部創設にも貢献した浅野は、後に社会主義思想に傾倒。大阪・通天閣の近くにプロレタリア美術研究所を設立し、信濃橋洋画研究所の若手画家たちを引き入れた。

本職の彫刻にとどまらず、人形劇や演劇の舞台装置、美術映画の特撮にまでその表現の場を広げる。戦時中には、東宝映画『ハワイ・マレー沖海戦』で特撮美術を担当し、真珠湾の精密な模型を手がけた。

彼の大阪・野崎のアトリエは文化人たちの交流の場としても知られ、大岡昇平や鳥海青児らが集った。戸田海笛を師に持ち、岡本唐貴(白土三平の父)と親交を結び、ゴジラの造形を手がけた利光貞三を弟子に抱えるなど、多彩な人脈にも恵まれていた。

19世紀末に生まれ、大正デモクラシーから戦争、そして戦後民主主義の高まりを経験した彫刻家・浅野孟府の足跡と創作活動に迫る一冊。

新聞

- 朝日新聞

- 読売新聞

- ほか

書籍

- 『奈良の平日 誰も知らない深いまち』(講談社)

- 『ダムと民の五十年抗争~紀ノ川源流村取材記』(風媒社)

- 『彫刻家 浅野孟府の時代1900―1984』(批評社)

- ほか

講演実績

- 吹田市立博物館

- 日弁連・刑事法制委員会

- 奈良県庁

- 東大寺学園

- 奈良大宮ロータリークラブ

- 橿原ロータリークラブ

- ほか

この講師のおすすめポイント

浅野さんは、世界遺産の陰に隠れた奈良の路地裏や水辺、古い町並みに息づく人々の暮らしなど、ガイドブックには載らない「等身大の奈良」を丹念に取材・紹介してきました。地域の本当の魅力を再発見できる視点は、観光関係者やまちづくりに携わる方々にとって貴重な示唆を与えてくれます。

◆ 地方行政・自治の現場に根ざした実践的な知見

新聞記者として市政や地方自治を取材してきた経験に加え、大学で地方行政論などを教える実績から、理論と現場の両方に通じた講演が可能です。水道広域化や人口減少といった課題にも、現場感覚をもってわかりやすく解説します。

◆ 芸術・文化を切り口にした深い時代考察

芸術や歴史にも造詣が深く、大正期の新興美術運動や彫刻家たちを取り上げた講演では、文化の中に潜む時代背景を読み解く力が光ります。芸術を通じて日本近代を考えるきっかけを提供し、学術的にも高い評価を受けています。

◆ 教育者としての確かな実績と熱意

奈良教育大学での講義では、学生の視点に立ちながら現代社会の課題を丁寧に伝え、未来を担う若者の意識を育てています。教育現場で培った“伝える力”は、講演でもそのまま発揮され、誰にでもわかりやすく、深い学びへと導いてくれます。

◆ ジャーナリストとしてのリアリティある語り

記者としての現場経験に裏打ちされた話は、単なる知識の紹介にとどまらず、リアルな社会の課題や現場の声を臨場感たっぷりに伝えます。「取材してきた人しか語れない言葉」が聴衆の心に響きます。

講師の講演料について

講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。

料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。