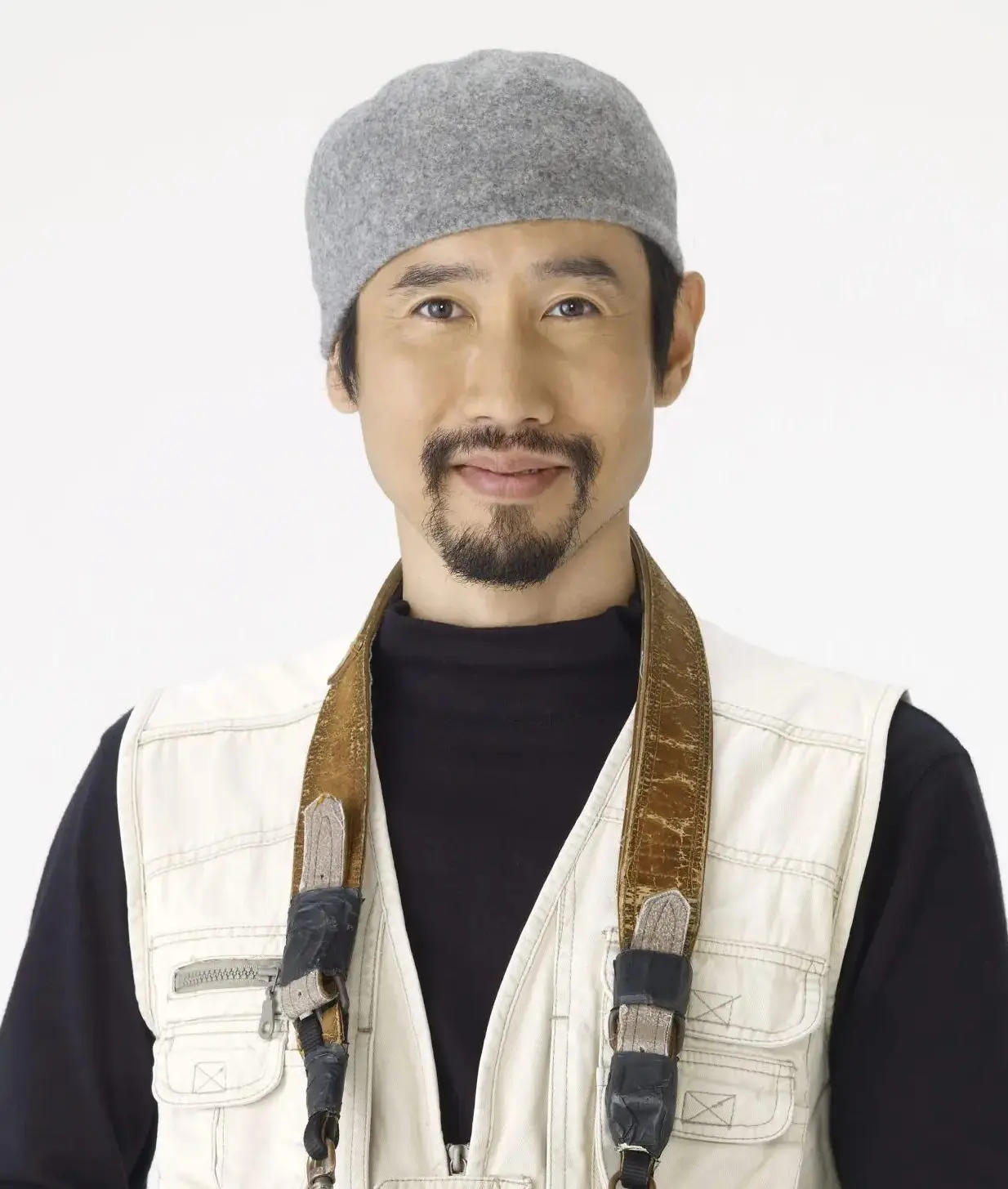

佐倉智美 さくらともみ

ジェンダー&セクシュアリティ ライター(作家)/NPO法人 SEAN 理事/甲南大学 非常勤講師

プロフィール

トランスジェンダー女性。社会科講師や塾講師として勤務する中で、性別や性差別への問題意識を深め、1997年に女性として生きることを選ぶ。以降、ジェンダー・LGBT・男女共同参画・人権などをテーマに執筆・講演活動を行っている。

主な著書に『性別解体新書』(現代書館・2021)、『性同一性障害の社会学』などがあり、ポピュラーカルチャーとジェンダーの関係についても積極的に発信。大阪大学大学院修了。NPO法人SEAN副理事長、甲南大学非常勤講師(ジェンダー論)としても活動している。

テーマ

経歴

関西生まれ。幼少期より、自身の「男」という性別に違和感を抱く。

高校の社会科講師や塾講師などを務めるなかで、社会における性別役割分業や性差別、さらには「性別そのもの」への疑問を深めていく。

1997年より「女性」への性別移行を開始。以後、トランスジェンダー女性として、ジェンダーやセクシュアリティ、いわゆる「LGBT」に関する執筆・講演活動を行っている。

著書に、最新刊『性別解体新書』(現代書館・2021)をはじめ、『性同一性障害の社会学』(現代書館・2006)、『明るいトランスジェンダー生活』(トランスビュー・2004)、小説『M教師学園』(作品社・2009)などがあり、共著も多数。

また、アニメや特撮などのポピュラーカルチャーにも造詣が深く、近年は、それらの作品をジェンダーやセクシュアリティの視点から読み解く評論活動にも力を入れている。

執筆実績としては、河出ブックス『1980年代』(河出書房新社・2016)所収コラム「オタクカルチャーの源流と多様な性」、および『ユリイカ』2016年9月臨時増刊号【総特集=アイドルアニメ】に掲載された「『マクロスΔ』の三位一体とケアの倫理の可能性」などがある。

2005年3月、大阪大学大学院人間科学研究科・博士前期課程修了(修士号取得)。

2004年よりNPO法人SEANの理事を務め、2022年より副理事長に就任。

2013年度より甲南大学非常勤講師(ジェンダー論担当)。

所属学会は関西社会学会およびGID(性同一性障害)学会。

主な講演テーマ

あたりまえにそこにいるLGBTs

~知ることから始める性の多様性

身近に存在する「LGBT」という言葉を、基礎からわかりやすく学ぶ講座です。性の多様性についての知識がない方でも安心して参加できる内容で、差別や偏見をなくす第一歩として「知ること」の大切さを伝えます。人権センター主催の市民向け講座などに最適です。 ×

性の多様性の視点で考える男女共同参画

~LGBTがジェンダー平等のカギ

男女の違いだけでは語れない時代に、性の多様性をどう受け止め、誰もが生きやすい社会をつくるかを考えます。LGBTの視点から「男女共同参画」のこれからを見直し、真のジェンダー平等の実現について具体的に掘り下げる講座です。男女共同参画センターでの企画に適しています。 ×

「LGBTs」とともに暮らす街へ

~多様な性が大前提の時代に

「LGBTは特別な存在ではない」──そうした認識が求められる現代。職場や地域でどのように理解し合い、共に暮らしていけるのか、行政や地域社会の視点から具体的に考えます。自治体職員の研修や一般市民向け講座にも対応できる実践的な内容です。 ×

「LGBT」を前提に入れた学校運営

~性の多様性がもうあたりまえの時代に

学校教育の現場でも性の多様性を前提とした対応が求められています。子どもたちにとって安心・安全な環境をどう整えるか、日々の対応や校内ルール、授業での扱い方まで、教職員が実際に考えるべきポイントをわかりやすく解説する研修です。 ×

[男女]だけで考えてたらもったいない

~「LGBT」時代の自分さがし

「性って男と女だけなの?」そんな素朴な疑問から始まる、自分と他者の“多様性”に気づく授業です。中高生に向け、性の多様性に関する正しい知識を伝えるとともに、自分らしく生きるヒントを届ける特別授業におすすめです。 ×

女?男??LGBT!?

~性別って単純じゃナイ!!

小学校高学年の児童にもわかりやすく、「性別はひとつじゃない」ことを楽しく学べる内容です。日常の素朴な疑問からスタートし、友達や自分自身を大切にするための「ちがい」との向き合い方を、やさしい言葉と事例で伝えます。 ×

まるごと性別解体ショー

~「LGBT基本編」では物足りなくなったアナタに

「LGBTって実際どう語ればいい?」「性別ってどこまで崩せる?」──そんな問いに応える応用編。ジェンダー/セクシュアリティの知識をすでに持つ人向けに、さらに踏み込んだテーマや最新トピックを考察します。大学や専門的な市民講座に適した内容です。 ×

日本のポピュラーカルチャーをフェミニズムが評価すべき5つのポイント

アニメ・漫画・特撮といった日本のポップカルチャーを、フェミニズムやジェンダーの視点から読み解きます。批判的なだけでなく、作品の中にあるポジティブな可能性にも注目し、文化と社会の関係を考える連続講座の一回としておすすめです。 ×

そのアニメ、子どもに見せて大丈夫?

子育て世代や教育関係者に向け、人気アニメや漫画に潜むジェンダー表現の問題や気づきにくいメッセージについて、わかりやすく解説します。メディアにあふれる情報から子どもを守るために、親として・保育者として知っておきたい視点を届ける講座です。 ×

書籍・メディア出演

書籍紹介

クリックすると、詳細が表示されます。

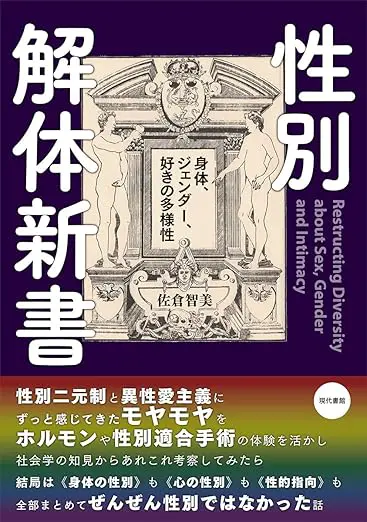

性別解体新書

性別違和に悩んだ著者が、自身のホルモン療法や性別適合手術の体験を通じて、生物学的な性別という固定観念を見直す。男女平等や男女共同参画政策によって強調されてきた男女二元論を問い直し、性別の枠に縛られない自由な社会を目指す。誰もが性別にとらわれずに自己実現できる未来を提案する一冊。

書籍

- 『性別解体新書』(現代書館 2021)

- 『性同一性障害の社会学』(現代書館 2006)

- 『明るいトランスジェンダー生活』(トランスビュー 2004)

- 『女子高生になれなかった少年』(青弓社 2003)

- 『女が少年だったころ』(作品社 2002)

- 『性同一性障害はオモシロイ』(現代書館1999)

共著

- 『性を再考する』にて「トランスジェンダーから見た性別二元制」(青弓社 2003)

- 『社会学事典』(丸善 2010)で「性同一性障害」の項を執筆

- 『ジェンダー・スタディーズ』(大阪大学出版会 2015)にて第7章「『性別』は『女と男』ではない」

- など

小説

- 『M教師学園』(作品社 2009)

- 『1999年の子どもたち』を電子出版(Amazon Kindle Direct Publishing 2013)

講演実績

- 三重大学「性の多様性概論」(平成14年度)をはじめ、

- 各種市民セミナー、学校教職員・自治体職員の研修など多数。

この講師のおすすめポイント

佐倉智美さんは、トランスジェンダー女性としての実体験をもとに、LGBTQやジェンダー、人権、ダイバーシティをテーマに執筆・講演活動を行うライター・作家です。大阪大学大学院で人間科学を学び、2004年よりNPO法人SEANの理事、2022年から副理事長としても活動。甲南大学では非常勤講師としてジェンダー論を担当し、教育現場でも性の多様性に関する啓発を続けています。

著書に『性別解体新書』『性同一性障害の社会学』などがあり、ジェンダー視点からポピュラーカルチャーを読み解く評論活動も展開。自身の経験と社会学的知見を融合させた、深くかつわかりやすい語りが各地で高く評価されています。

◆ リアルな体験に基づいた説得力のある講演

佐倉さんは、自身の性別違和を乗り越え、女性として生きる決断をされたトランスジェンダー女性です。その経験を土台にした語りは、表面的な理解にとどまらず、多くの人の心に深く届きます。LGBTQに関する「生きた知識」を求める場面に最適な講師です。

◆ 専門性と教育力を兼ね備えた知識のプロフェッショナル

大阪大学大学院修了の学術的背景に加え、NPO活動や大学講師としての経験も豊富。専門用語や理論も、参加者の理解度に合わせて丁寧に解説できるため、初心者にも安心です。教育現場や行政研修、市民講座にも適した講演内容を提供します。

◆ 幅広い講演テーマであらゆる世代・層に対応

基礎から応用まで、佐倉さんの講演は非常に幅広く、「性の多様性入門」「学校におけるLGBT対応」「子育てとメディア」「アニメとジェンダー」など、多様なニーズに対応可能です。小学生から大学生、一般市民、教職員、行政職員まで、聴講者の層を問いません。

◆ ポップカルチャーから学ぶジェンダー教育

アニメや特撮、漫画といった日本のポピュラーカルチャーを切り口にした講演は、他の講師にはないユニークな魅力。フェミニズムの視点で作品を批評しながら、楽しみつつ深く学べる内容は、若者やオタク層にも強く訴求します。

◆ 「性別はグラデーション」──常識を揺さぶる視点を提供

佐倉さんの講演は、「性別は男か女か」という二元論を超え、「多様性を前提にした社会」への気づきを促します。「LGBTという言葉は知っているが、実感が持てない」という方にも、常識を問い直し、理解を深めるきっかけを与えてくれます。

講師の講演料について

講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。

料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。