南雲明彦 なぐもあきひこ

明蓬館(めいほうかん)高等学校 共育コーディネーター

プロフィール

1984年11月生まれ。高校時代から不登校、引きこもり、自傷行為、強迫性障害に苦しむ。21歳の時、LD(学習障害)のディスレクシア(読字障害)であると知り、苦しみから開放される。現在は、自分と同じような子どもたちを減らすために全国各地で講演を行っている。

2012年9月、人間力大賞「厚生労働大臣奨励賞」、「東京商工会議所奨励賞」受賞。

2017年1月、内閣府「障害者差別解消支援地域協議会の設置等に向けた検討会」委員に就任。

日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」、NHK「あさイチ」などに出演。

モデルとなった本『僕は、字が読めない。ー読字障害(ディスレクシア)と戦いつづけた南雲明彦の24年ー』(集英社インターナショナル)、著書『LDは僕のIDー字が読めないことで見えてくる風景ー』(中央法規)、『この自分で、どう生きるか。ー不登校の自分✕大人の自分ー』(ぶどう社)、編著『庭に小さなカフェをつくったら、みんなの居場所になった。ーつなげる×つながる ごちゃまぜカフェー』(ぶどう社)などがある。

通信制高校・明蓬館(めいほうかん)高等学校の共育コーディネーターとして、子どもと学校をつなぐ役割を担っている。

テーマ

出身・ゆかりの地

主な講演テーマ

共生社会について考える

~学習障害と生きて~

学習障害のある人々と共に生きる社会の在り方について考えます。共生社会の理想を追い求める中で、私たち一人ひとりができること、学びの場でどのように支え合っていけるかを具体的に示し、より理解の深まる内容となっています。 ×

子どもたちのSOSを見逃さない

~学習障害から考える~

学習障害のある子どもたちのSOSを見逃さないための方法を学べる講演です。学習障害の特性を理解し、子どもたちが直面している困難を見逃さないための敏感な視点と、必要なサポートを考えるためのヒントが満載です。 ×

寄り添う心の大切さ

~学習障害が教えてくれたこと~

学習障害のある子どもたちと接する中で得た「寄り添う心」の重要性を伝える講演です。学習障害が教えてくれる「思いやり」「共感」の力を、参加者全員が心に留めて実践できるようになる内容となっており、どんな状況でも支え合う社会を作るための知恵が詰まっています。 ×

書籍・メディア出演

書籍紹介

クリックすると、詳細が表示されます。

この自分で、どう生きるか。ー不登校の自分✕大人の自分ー

子どもと大人の間にいる時期を過ごす子どもたちに「ことば」を伝えたいと思います。当時の自分が何を感じ、未来の自分がどう答えるのか、17歳で不登校だった自分と、大人になった自分が対話する過程を通じて、子どもたちが力を得ることを願い、「ことばを届ける」ことにしました。「群れから外れても、人生は終わらない。」、「大人を信じ、そして疑うべきだ。」、「出会いを諦めない。」、「当たり前はない。」、「本人が幸せであればそれでいい。」、「20年後も生きている。」、「失敗こそ新しい人生の始まり。」などのメッセージと共に、「この自分でどう生きるか」を問う30の言葉が、17歳の道しるべとなることを願っています。

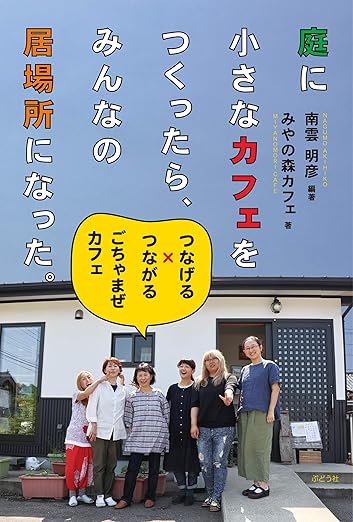

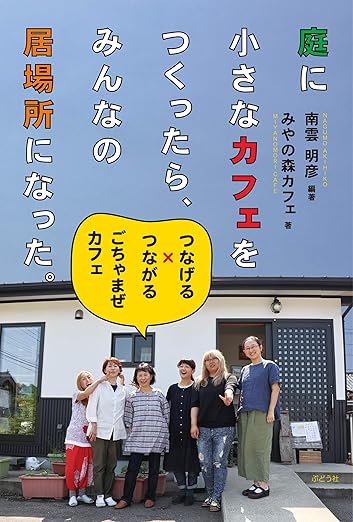

庭に小さなカフェをつくったら、みんなの居場所になった。ーつなげる×つながる ごちゃまぜカフェー

富山県砺波市に位置する「みやの森カフェ」には、さまざまな人々が訪れます。最初は暗い表情で来店した人も、帰る頃には笑顔を見せるようになります。このカフェは、障がいの有無や年齢、性別に関係なく、誰もが抱える生きづらさを和らげる場所です。ここでの共通点は、全員がカフェの客であること。店内にいる人々は、お互いに関わり合いながら、豊かな「つながり」を育んでいます。

治ってますか? 発達障害

発達障害の人々は成長し、学習障害の人々は学びます。

改善すべきところから順に手をつければ良いのです。 学びやすい部分から学習を始めれば良いのです。

学習障害を抱えた当事者が一次障害や二次障害に真摯に向き合い、 その発達に関する情報を求めて尽力してきた編集者と共に、 子どもたちと大人が安心して暮らせるよう、一人でも多くの人々のために 率直な意見を交わしています。

発達障害の人々がどのように生きやすくなるのか? 子どもたちが安心して成長するためにはどうすれば良いのか? 障害があることで、治らないものなのか?

生きづらさを訴えていた時代から、今は生きやすさを手に入れる時代へと変わりつつあります。

「これからの子どもたちには辛い思いをさせたくない」という 共通の思いを持つ二人が、真剣かつ熱い議論を交わす会議の内容です。

LDは僕のIDー字が読めないことで見えてくる風景ー

不登校やうつ、強迫性障害に悩みながら、21歳で「読字障害(ディスレクシア)」という生きづらさの正体に気づいた著者。実名を公開し、啓発活動を行う著者が、自身の体験を元に綴った力強いメッセージ。

学習障害(LD)の一種であるディスレクシア(読字障害)の当事者として、全国を駆け回り啓発活動を続ける著者が初めて書き下ろしたメッセージ集。「生きにくさ」と向き合ってきた人生の中で、障害や支援、社会の在り方について考えてきたこと。

「社会を変えたい!」という熱い想いが、読者の心に深く響く。

テレビ

- 「あさイチ」(NHK)

- 「ザ!世界仰天ニュース」(日本テレビ)

- 「情報プレゼンター とくダネ!」(フジテレビ)

- 「スーパーニュースアンカー」(関西テレビ放送)

- 「ハートをつなごう」(NHK教育テレビ)

- 四国放送など

新聞

- 読売新聞

- 毎日新聞

- 朝日新聞

- 新潟日報

- 福祉新聞

- 茨城新聞

- 北陸中日新聞など

書籍

- 『この自分で、どう生きるか。ー不登校の自分✕大人の自分ー』(ぶどう社)

- 『庭に小さなカフェをつくったら、みんなの居場所になった。ーつなげる×つながる ごちゃまぜカフェー』(ぶどう社)

- 『治ってますか?発達障害』(花風社)

- 『LDは僕のIDー字が読めないことで見えてくる風景ー』(中央法規)

- 『断ちきれない絆ー読字障害(ディスレクシア)・南雲明彦発言集-』(宝島社)

- 『泣いて、笑って、母でよかった-読字障害(ディスレクシア)・南雲明彦と母・信子の9200日ー』(WAVE出版)

- 『僕は、字が読めない。ー読字障害(ディスレクシア)と戦いつづけた南雲明彦の24年ー』(集英社インターナショナル)

講演実績

- 内閣府

- 柏崎市立第五中学校

- 三条市教育委員会

- 株式会社リブート

- 神保町ブックセンター

- 十日町市立中条小学校

- 地域共生ホーム全国セミナーinとやま実行委員会

- 静岡県人権啓発センター

- 目黒区総務部人権政策課

- 広島市手をつなぐ育成会 など

この講師のおすすめポイント

南雲明彦さんは、自身の経験を通じて、学習障害(ディスレクシア)や不登校、引きこもりなどの困難を抱える子どもたちを支援する活動を行っている人物です。1984年生まれで、高校時代から強迫性障害や自傷行為に悩み、21歳の時に学習障害であることを知り、苦しみから解放されました。その後、同じような悩みを持つ子どもたちを支援するため、全国各地で講演活動を行い、彼の体験を基にしたメッセージを伝えています。

また、南雲さんは、明蓬館高等学校(通信制高校)で共育コーディネーターを務め、子どもと学校をつなぐ役割を果たしています。彼の著書は、学習障害や不登校をテーマにしたものが多く、社会での理解促進や支援活動に貢献しています。これまでに、テレビ出演や講演活動、各種受賞歴もあり、その経験を元に共生社会の実現を目指して尽力しています。

◆ 学習障害や不登校への理解を深める

南雲明彦さんは、自身の学習障害(ディスレクシア)を克服した経験を基に、学習障害や不登校を抱える子どもたちが直面する困難について深い理解を持っています。講演では、これらの障害がどのように日常生活に影響を与えるのかを具体的に解説し、支援が必要な理由について感動的に伝えます。

◆ 共生社会の実現に向けた実践的なアドバイス

共生社会の実現には、全ての人が理解し、支え合うことが重要です。南雲さんは、自身の経験を通じて学んだ「寄り添う心」の大切さを講演で語ります。子どもや大人が互いに支え合う社会作りのためにどのようなアクションを取るべきか、具体的な事例を交えて提案しています。

◆ 子どもたちのSOSを見逃さないための視点

講演では、子どもたちが抱えるサインやSOSをどのように察知し、支援するべきかについても言及します。学習障害や不登校の子どもたちは、その問題を口にすることが難しい場合が多く、周囲がどのようにサポートできるかの重要性について実践的なアドバイスを提供しています。

◆ 人権と教育の視点からのメッセージ

南雲さんは、教育の現場で学ぶ権利がすべての子どもに平等に与えられるべきだという信念を持っています。学習障害を持つ子どもたちがどのように教育機会を得て、学びを深めていけるかを共生社会の一環として捉え、講演の中で人権に配慮した教育のあり方を解説します。

◆ 自己肯定感を育む支援の重要性

自身の経験から、南雲さんは「自己肯定感」の大切さを語ります。学習障害や不登校などで悩む子どもたちが、自分に自信を持ち、前向きに生きるためには、周囲の理解と支援が必要です。どのようにして自己肯定感を育む支援ができるか、実際の体験をもとにその方法を伝えます。

講師の講演料について

講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。

料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。